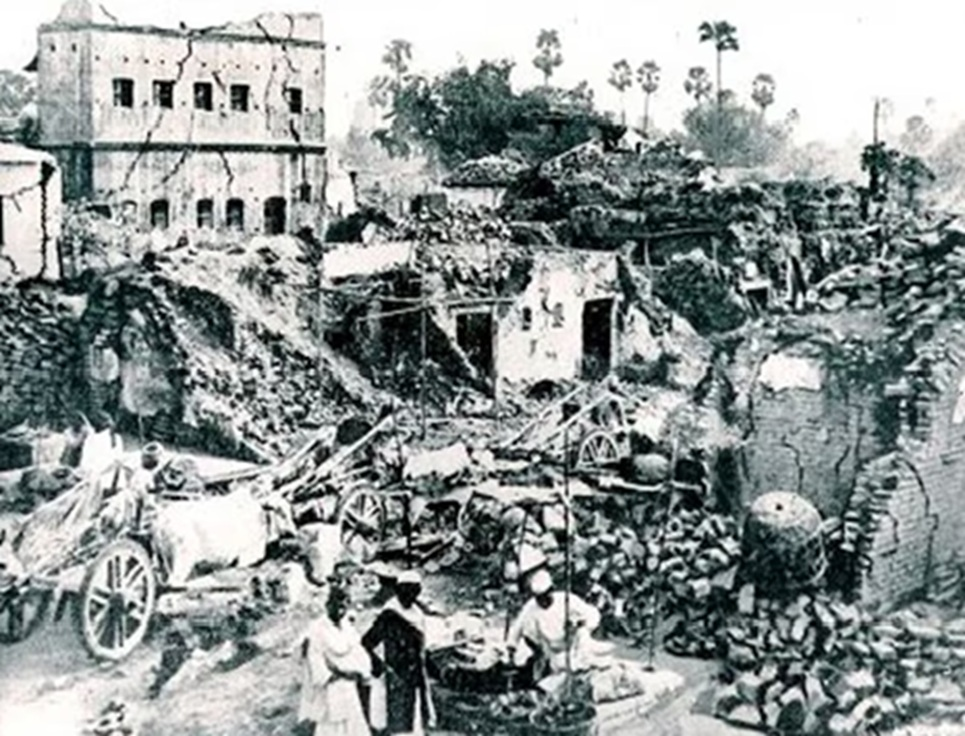

15 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में भारत और नेपाल के लिए एक त्रासदी के रूप में दर्ज है। वर्ष 1934 में इसी दिन आए विनाशकारी भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई थी। इस भूकंप का केंद्र भारत के बिहार क्षेत्र और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के आसपास था, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.4 मापी गई।

भूकंप के तेज़ झटकों से शहरों और गांवों में इमारतें धराशायी हो गईं। बिहार के कई हिस्सों में सड़कें, पुल और घर पूरी तरह नष्ट हो गए, वहीं नेपाल में भी भारी जन-धन की हानि हुई। इस प्राकृतिक आपदा में अनुमानित रूप से लगभग 11 हजार लोगों की जान चली गई, जबकि असंख्य लोग घायल और बेघर हो गए।

1934 का यह भूकंप उस दौर की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है। सीमित संसाधनों और संचार व्यवस्था के अभाव के कारण राहत और बचाव कार्य भी अत्यंत कठिन रहा। इस त्रासदी ने न केवल तत्कालीन जनजीवन को झकझोर दिया, बल्कि भविष्य में भूकंप-रोधी निर्माण और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

आज भी 15 जनवरी की यह तारीख हमें प्रकृति की अपार शक्ति और उससे निपटने के लिए सतर्कता, वैज्ञानिक सोच और मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र की अहमियत की याद दिलाती है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1759 – लंदन स्थित मोंटेगुवे हाउस में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई।

1784 – एशियेटिक सोसायटी ऑफ बंगाल की स्थापना।

1934 – बिहार में जबरदस्त भूकंप से करीब 20 हजार लोगों की मौत।

1949 – के. एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ बने। तब से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1949 में फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी।

1965 – भारतीय खाद्य निगम की स्थापना।

1975 – पुर्तगाल ने अंगोला की आजादी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1986 – थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा (सेवानिवृत्त) को फील्ड मार्शल की पदवी दी गई।

1986 : इंडियन एयरलाइंस की एक वाणिज्यिक यात्री उड़ान को पहली बार केवल महिला चालक दल ने संचालित किया।

1988 – भारत के पूर्व गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में ही 16 विकेट लिए।

1992 – बुल्गारिया ने बाल्कन के देश मैसिडोनिया को मान्यता दी।

1998 – ढाका में त्रिदेशीय भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान का शिखर सम्मेलन प्रारम्भ।

1999 – ‘एनी फ्रैंक घोषणा पत्र’ पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम विश्व नेता संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव कोफी अन्नान बने, पाकिस्तान में सभी नागरिक प्रशासनिक कार्य सेना को हस्तांतरित।

2001 : विकिपीडिया लॉन्च किया गया।

2006 – ब्रिटिश हाईकोर्ट ने क्वात्रोच्चि के दो बैंक खातों पर से प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया।

2007 – सद्दाम के सौतेले भाई एवं इराकी अदालत के पूर्व प्रमुख फांसी पर चढ़ाये गये।

2008 – सरकारी क्षेत्र की कंपनी गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल) के बोर्ड ने महाराष्ट्र के दाभोल से बंगलुरु तक गैस पाइप लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी।

2008 – उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने ‘गंगा र्क्सप्रेस वे परियोजना’ का शिलान्यास किया।

2008 – प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चीन यात्रा के दौरान भारत-चीन सीमा विवाद पर बातचीत की गई।

2008 – खगोलविदों ने धरती से 25 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर की आकाश गंगा के जीवन के लिये जरूरी तत्त्व खोजने का दावा किया।

2009 – दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता तपन सिन्हा का निधन।

2009 – फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर को बाफ्टा पुरस्कार की श्रेणियों में स्थान मिला।

2010 – तीन घंटे से भी अधिक की अवधि वाला शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगा।

2013 – सीरिया की अलेप्पो यूनिवर्सिटी में रॉकेट हमले में 83 लोगों की मौत तथा 150 लोग घायल।

2016 – पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में ऑगाडोगू के होटल में आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत तथा 56 लोग घायल।

2020 – आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के (सीमित ओवरों के फॉर्मेट) रोहित शर्मा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना।

2020 – विराट कोहली को ‘आइसीसी स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड ऑफ द ईयर’ चुना गया।

2020 – रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

2020 – भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिवस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया गया।

2020 – आईपीएस अधिकारी आनंद प्रकाश माहेश्वरी ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल ‘केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल’ के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला।

जन्म

1856 – अश्विनी कुमार दत्त – भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देश भक्त।

1888- सैफ़ुद्दीन किचलू- पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी।

1899 – ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफ़िर – भारतीय राजनीतिज्ञ और पंजाबी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे।

1921- बाबासाहेब भोसले – राजनीतिज्ञ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री।

1926 – खाशाबा जाधव – भारत के ऐसे पहले कुश्ती खिलाड़ी थे, जिन्होंने हेलसिंकी ओलम्पिक में कांस्य पदक जीता था।

1932 – जगन्नाथ पहाड़िया – राजस्थान के भूतपूर्व नौवें मुख्यमंत्री रहे हैं।

1934 – वी. एस. रमादेवी – भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थीं।

1938 – चुनी गोस्वामी – प्रसिद्ध भारतीय फ़ुटबॉलर थे।

1946 – हरप्रसाद दास – उड़िया भाषा के प्रसिद्ध निबंधकार, कवि और स्तम्भकार हैं।

1947 – संचमान लिम्बू – सिक्किम के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री थे।

1956- मायावती – राजनीतिज्ञ।

1957- भानुप्रिया अभिनेत्री।

1961- सरदूल सिकंदर – पंजाबी भाषा के लोक और पॉप संगीत से जुड़े प्रसिद्ध गायक तथा अभिनेता थे।

1982- नील नितिन मुकेश – भारतीय अभिनेता हैं, जो हिन्दी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक नितिन मुकेश के पुत्र हैं।

निधन

1761 ई. – सदाशिवराव भाऊ – भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एक मराठा वीर थे।

1990 – आर. आर. दिवाकर – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।

1998 – गुलजारीलाल नन्दा – भारत के भूतपूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री।

2004 – मोहम्मद सलीम – 16वीं लोकसभा में सांसद थे।

2009 – तपन सिन्हा – प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक।

2012 – होमाई व्यारावाला – भारत की प्रथम महिला फ़ोटो पत्रकार।

2014 – नामदेव ढसाल – मराठी कवि, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे।

2015 – रामेश्वर ठाकुर- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे।

महत्वपूर्ण दिवस

-थल सेना दिवस।