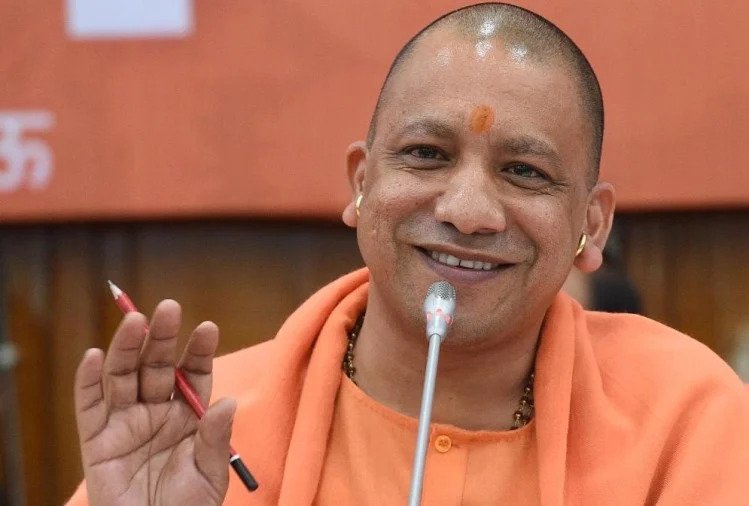

-मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं

लखनऊ, 14 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मकर संक्रांति भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे देश के विभिन्न राज्यों में विविध नामों एवं परम्पराओं के साथ श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जाता है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि तमिलनाडु में इसे पोंगल, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में संक्रांति, असम में माघ बिहू, पंजाब एवं हरियाणा में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण, महाराष्ट्र में तिल संक्रांति तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी पर्व के रूप में मनाने की परम्परा है। यह विविधता भारत की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा उत्तरायण होते हैं। भारतीय संस्कृति में सूर्य का उत्तरायण होना शुभ, सकारात्मकता और नवचेतना का प्रतीक माना गया है। यह परिवर्तन अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से कर्मशीलता की ओर तथा नकारात्मकता से सकारात्मक ऊर्जा की ओर अग्रसर होने का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति एवं माघ मास के पावन अवसर पर प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में लाखों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पवित्र नदियों में स्नान, दान-पुण्य और पूजा-अर्चना का इस पर्व पर विशेष महत्व है, जो सामाजिक सद्भाव, सेवा और लोककल्याण की भावना को सुदृढ़ करता है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की कि वे मकर संक्रांति एवं खिचड़ी पर्व को पारम्परिक श्रद्धा, आपसी सौहार्द और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ मनाएं तथा प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं को और अधिक सशक्त बनाने में सहभागी बनें।