नई दिल्ली, 12 जनवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) का 15 जनवरी को नई दिल्ल्ी में उद्घाटन करेंगे। इसमें करीब 42 देशों के 61 पीठासीन अधिकारी एवं 15 स्वायत्तशासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

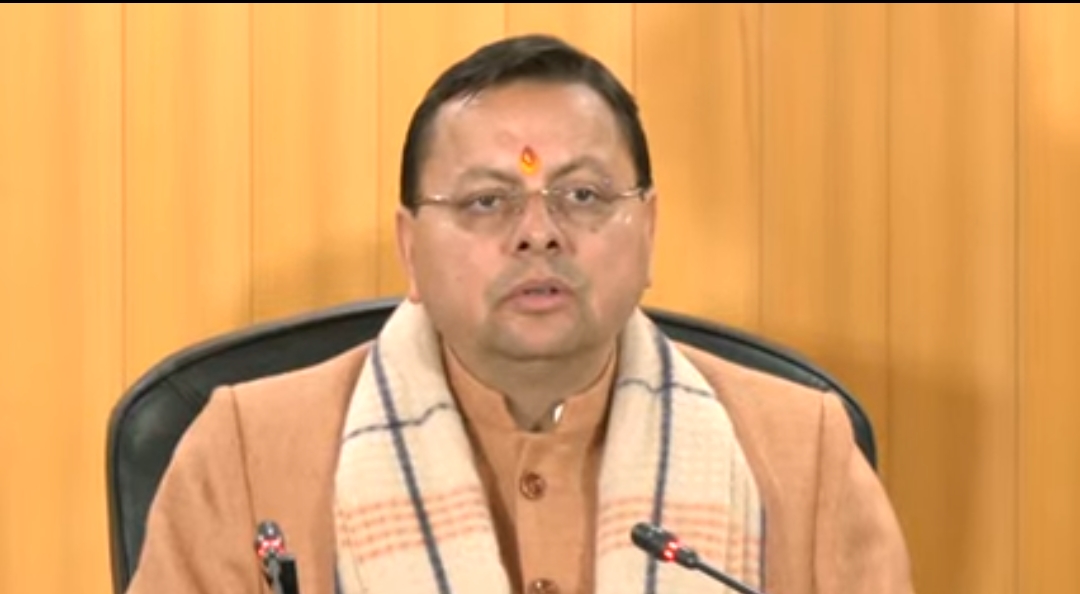

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को यहां संसद भवन परिसर के एनेक्सी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन 14 से 16 जनवरी तक चलेगा। पहले दिन कार्यकारी परिषद की बैठक होगी और अगले दिन श्री मोदी 15 जनवरी को ऐतिहासिक संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक के आखिरी दिन 16 जनवरी को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सीएसपीओसी में शामिल प्रतिनिधियों को दोपहर का भोज देंगे। सीएसपीओसी की स्थायी कार्य परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिनमें पांच सदस्य कोरम के लिए होने आवश्यक हैं।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों एवं नौजवानों को भी आमंत्रित किया गया है जिनकी संसदीय लोकतांत्रिक परंपराओं को सीखने में दिलचस्पी है। उन्हें दर्शक दीर्घा में बिठाया जाएगा। ऐसे युवाओं से भविष्य में संसदीय प्रकल्पों में काम भी लिया जा सकता है।

बिरला ने कहा कि 28वें सीएसपीओसी के अध्यक्ष के रूप में वह (लोकसभा अध्यक्ष) 14 जनवरी 2026 को दिल्ली के लाल किला स्थित संगीति कॉन्फ्रेंस हॉल में शाम 7.30 बजे स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक से पूर्व स्थायी समिति के सदस्य और दिल्ली पहुंच चुके लगभग 40 संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के लिए लाल किले का विशेष भ्रमण कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके बाद उनके सम्मान में लाल किला परिसर में रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की पृष्ठभूमि बताते हुए श्री बिरला ने कहा कि 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्कालीन अध्यक्ष लूसिएन लामुरू के प्रयास से अस्तित्व में आया यह संगठन राष्ट्रमंडल के 53 संप्रभु देशों की राष्ट्रीय संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों एक मंच पर लाता है। इसका मकसद संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों में निष्पक्षता और न्यायपूर्ण आचरण को प्रोत्साहित कर लोकतंत्र की प्रणालियों की समझ और ज्ञान को बढ़ावा देते हुए संसदीय संस्थाओं का विकास करना है।

उन्होंने कहा कि श्री मोदी 15 जनवरी को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में सुबह साढे 10 बजे 28वें सीएसपीओसी का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देंगे। इसके बाद वे राष्ट्रमंडल एवं स्वायत्त संसदों के अध्यक्षों से अनौपचारिक संवाद करेंगे तथा समूह चित्र लिया जाएगा। उनका कहना था कि सम्मेलन में शामिल होने के लिए अब तक 42 देशों की संस्तुति आ चुकी है। उन्होंने एक सवाल पर स्पष्ट किया कि बंगलादेश में संसद के अस्तित्व में नहीं होने के कारण वहां से कोई नहीं आएगा। इसी तरह से पाकिस्तान भी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि 15 स्वायत्तशासी संगठनों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है जिनमें अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष भी शामिल है।

श्री बिरला ने कहा कि सम्मेलन के दौरान चार सत्र होंगे संसद में जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नवाचार, निगरानी और अनुकूलन के बीच संतुलन, सोशल मीडिया और उसका सांसदों पर प्रभाव, संसद के प्रति जनसमझ बढ़ाने और मतदान से परे नागरिक सहभागिता के नवाचारी उपाय तथा सांसदों एवं संसदीय अधिकारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर विषयों पर विशेष सत्रों का आयोजन होगा। इनमें दो विषय पहले दिन और दो विषय आखिरी दिन चर्चा के लिए रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि संविधान सदन में लोकसभा एवं राज्यसभा के पुराने कक्षों में समानांतर सत्रों में चर्चाएं होंगी। 16 जनवरी को सम्मेलन के समापन पर सीएसपीओसी की अध्यक्षता अगले देश को सौंप दी जाएगी। सम्मेलन के बाद मेहमानों को पर्यटन के लिए जयपुर ले जाया जाएगा। इसके अलावा भी वे यदि कहीं और जाना चाहें तो उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत 1969 में गठित सीएसपीओसी सम्मेलन का अब तक तीन बार आयोजन कर चुका है और ये सारे आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही हुए हैं। भारत की मेजबानी में सीएसपीओसी का दूसरा सम्मेलन 1971, आठवां 6 से 8 जनरवरी 1986 तथा बीसवां सीएसपीओसी 4 से 8 जनवरी 2010 को हुआ था। साल 2010 में हुए सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया था और उसके 16 साल बाद अब यह सम्मेलन भारत में हो रहा है। उनका कहना था कि 27वें सीएसपीओसी की अध्यक्षता जनवरी 2024 तक युगांडा के पास थी और अब 28वें सीएसपीओसी की अध्यक्षता भारत कर रहा है।