> “त्योहार अब सिर्फ़ रस्म नहीं, रिश्तों की परीक्षा बनते जा रहे हैं — सवाल यह है कि क्या हमारे दिलों में अब भी वही स्नेह बचा है?”

भाई दूज सिर्फ़ तिलक और मिठाई का त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों की वह डोर है जो समय की रफ़्तार में भी स्नेह का रंग बनाए रखती है। पर बदलते दौर में जहाँ मुलाकातें वीडियो कॉल पर सिमट गई हैं और तिलक डिजिटल इमोजी बन गया है, वहाँ यह सवाल उठता है — क्या रिश्तों की गर्माहट अब भी वैसी ही है? भाई दूज हमें याद दिलाता है कि प्रेम केवल परंपरा नहीं, आत्मीयता का अभ्यास है। यह त्योहार हमें अपने व्यस्त जीवन में अपनापन लौटाने का अवसर देता है।

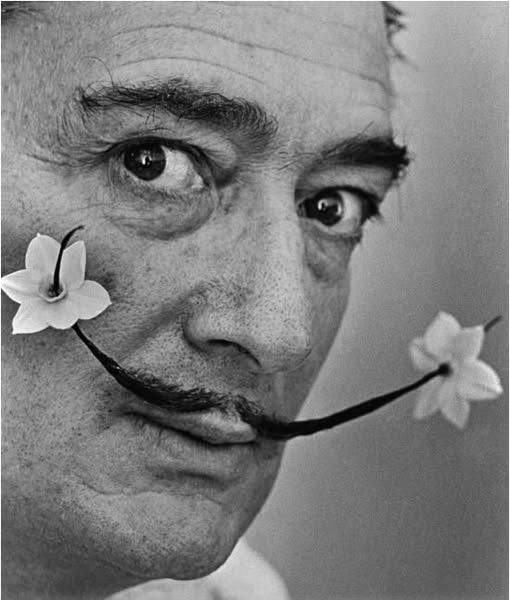

— डॉ. प्रियंका सौरभ

दीवाली के बाद का शांत उजाला जब धीरे-धीरे घरों में उतरता है, तब आती है भाई दूज की सुबह — मिठास और ममता से भरी। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं और मन ही मन यह कामना करती हैं कि उनका भाई सदा सुखी रहे। बदले में भाई बहन को उपहार देता है और यह वादा कि जीवनभर उसका साथ निभाएगा। यह दृश्य जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा भी है। क्योंकि यह सिर्फ एक तिलक नहीं, रिश्तों में भरोसे, सुरक्षा और प्रेम की लकीर खींचने का संस्कार है।

लेकिन आज जब समय बदल रहा है, रिश्तों की परिभाषाएँ बदल रही हैं, तब यह सवाल उठता है कि क्या भाई दूज का वही अपनापन और स्नेह अब भी पहले जैसा है? क्या भाई-बहन का रिश्ता अब भी उतना ही सहज, निर्भीक और भावनाओं से भरा है, जैसा कभी गाँव की मिट्टी और आँगन की धूप में होता था?

कभी भाई दूज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव हुआ करता था। बहनें सवेरे से तैयार होकर भाई की प्रतीक्षा करती थीं, घरों में पकवानों की खुशबू फैल जाती थी। भाई दूर-दूर से बहन के घर पहुँचते थे, क्योंकि यह दिन मिलन का होता था। न कोई दिखावा, न औपचारिकता—बस भावनाओं का सच्चा प्रवाह। उस समय रिश्तों में दूरी नहीं, दिलों की गर्माहट थी।

आज भी भाई दूज मनाया जाता है, पर उसकी आत्मा कहीं धुंधली पड़ने लगी है। अब भाई दूज का तिलक कई बार व्हाट्सएप पर भेजे गए इमोजी से लग जाता है, राखी और तिलक दोनों ऑनलाइन ग्रीटिंग्स में सिमट गए हैं। “भाई दूज मुबारक” का संदेश सोशल मीडिया पर चमकता है, पर उसके पीछे की नज़रों में अब वो अपनापन नहीं दिखता जो किसी बहन की आँखों में तब झलकता था जब वह अपने भाई का चेहरा देखती थी।

यह बदलाव केवल तकनीक का नहीं, संवेदना का भी है। समय ने हमें जोड़ा जरूर है, पर जोड़े हुए रिश्ते अब दिलों से ज़्यादा डिवाइसों में रहने लगे हैं। भाई दूज जैसे पर्व जो निकटता, स्नेह और संवाद के प्रतीक थे, अब “स्टेटस अपडेट” बनते जा रहे हैं। इस बदलाव की जड़ें आधुनिक जीवन की भागदौड़, व्यावसायिकता और आत्मकेंद्रित सोच में हैं, जिसने हमें अपनों से दूर कर दिया है।

भाई दूज का पर्व केवल बहन की पूजा नहीं, बल्कि उस भावनात्मक संतुलन का प्रतीक भी है, जिसमें भाई सुरक्षा देता है और बहन संवेदना। दोनों एक-दूसरे की जरूरत बनकर रिश्तों के समाज का ढांचा खड़ा करते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी में यह रिश्ता धीरे-धीरे औपचारिक होता जा रहा है। शहरों में बढ़ती व्यस्तता, प्रवास, और आत्मनिर्भर जीवनशैली ने भाई-बहन के रिश्तों को एक ‘मौके की मुलाकात’ बना दिया है।

जहाँ पहले भाई अपनी बहन के घर जाकर दिन भर का समय उसके परिवार के साथ बिताता था, अब वह मुलाकात कुछ मिनटों या वीडियो कॉल तक सीमित रह जाती है। बहनें भी अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, भावनात्मक रूप से मज़बूत हैं, और जीवन के हर फैसले खुद लेती हैं। यह बदलाव सकारात्मक भी है, क्योंकि अब बहनें “सुरक्षा की मोहताज” नहीं, बल्कि बराबरी के आत्मसम्मान की प्रतीक हैं। मगर इस बराबरी के दौर में भी रिश्तों की गर्माहट बनी रहना जरूरी है।

त्योहारों का उद्देश्य ही यही होता है—रिश्तों को दोबारा गढ़ना, दूरी मिटाना। भाई दूज हमें हर साल यह याद दिलाती है कि रिश्तों का पोषण केवल खून से नहीं, व्यवहार से होता है। लेकिन आधुनिकता की रफ्तार ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि हम भावनाओं को भी समय-सारिणी में बाँधने लगे हैं। कभी-कभी लगता है कि रिश्ते अब कैलेंडर पर टिके कुछ त्योहारी दिनों के मेहमान बन गए हैं।

आज की बहनें केवल उपहार नहीं, भावनात्मक साझेदारी चाहती हैं। उन्हें यह नहीं चाहिए कि भाई बस त्यौहार पर पैसे या गिफ्ट दे दे; वे चाहती हैं कि भाई उन्हें समझे, उनका सम्मान करे, उनके निर्णयों में साथ खड़ा रहे। और भाई भी चाहते हैं कि बहन सिर्फ स्नेह की मूर्ति नहीं, बल्कि सहयोग और संवेदना की साझेदार बने। यही रिश्ते का नया रूप है—बराबरी और आत्मीयता का संतुलन।

भाई दूज अब केवल बहन की सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और संवाद का भी प्रतीक बनना चाहिए। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भाई-बहन का रिश्ता सिर्फ बचपन का नहीं होता, वह उम्रभर का साथ है। भले जीवन के रास्ते अलग हों, पर दिलों के रास्ते जुड़े रहने चाहिए।

आज का समाज रिश्तों को “प्रोडक्टिविटी” और “प्रोफेशनलिज़्म” की कसौटी पर तौलने लगा है। हम दोस्ती में भी फायदे ढूँढ़ते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते भी कभी-कभी बोझ लगने लगते हैं। भाई दूज ऐसे ही समय में हमें झकझोरती है—कि प्रेम का कोई विकल्प नहीं होता। तकनीक रिश्ते बना सकती है, पर आत्मीयता केवल स्पर्श, मुस्कान और अपनापन से आती है।

यह सही है कि समय बदल रहा है और रिश्तों की शैली भी बदलनी चाहिए। लेकिन हर बदलाव में भावनाओं का बीज बचा रहना जरूरी है। भाई दूज के पर्व को नया अर्थ देना होगा—जहाँ भाई और बहन दोनों एक-दूसरे की भावनाओं, संघर्षों और स्वतंत्रता का सम्मान करें। त्योहार तभी जीवित रहते हैं जब वे समय के साथ अपनी आत्मा को बचाए रखते हैं।

आज की बहनें अपने भाइयों से केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि समानता चाहती हैं; और भाई भी यह समझने लगे हैं कि बहन की स्वतंत्रता उसकी शक्ति है, विद्रोह नहीं। यह समझदारी इस रिश्ते को और गहरा बना सकती है। भाई दूज अब उस सामाजिक ढांचे का प्रतीक बन सकता है जहाँ पुरुष और स्त्री के बीच सहयोग और संवेदना का रिश्ता हो, न कि संरक्षण और निर्भरता का।

कभी-कभी लगता है कि त्योहारों की भी अपनी भाषा होती है, जो हमें वह सब याद दिलाती है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल जाते हैं। भाई दूज की भाषा है—स्मृति और स्नेह की। यह पर्व हमें उस समय में ले जाता है जब हम बिना कारण किसी की परवाह करते थे, जब रिश्ते लेन-देन नहीं, जीवन का आधार थे। इस पर्व के बहाने हमें अपने भीतर झाँकना चाहिए—क्या हम अब भी उतने ही आत्मीय हैं जितने बचपन में थे?

अगर इस सवाल का उत्तर ‘हाँ’ है तो यह त्योहार जीवित है। और अगर उत्तर ‘न’ है, तो हमें इसे फिर से जीवित करना होगा—किसी सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि सच्चे व्यवहार से। किसी बहन के घर जाकर उसका हाल पूछने से, किसी भाई को गले लगाने से, किसी बचपन की याद को फिर से जीने से।

भाई दूज का असली अर्थ यही है कि रिश्तों की दीवारों पर समय की धूल जम जाने के बावजूद उनका रंग न फीका पड़े। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रेम का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता, बस हमें उसे झाड़-पोंछकर चमकाना आना चाहिए।

आज जब दुनिया ‘डिजिटल रिश्तों’ की ओर बढ़ रही है, तो ऐसे पर्व हमें धरती से जोड़ते हैं। हमें बताते हैं कि मानवीय भावनाएँ अब भी सबसे बड़ी पूँजी हैं। इसलिए भाई दूज का तिलक केवल माथे पर नहीं, मन पर लगाना चाहिए—जहाँ अपनापन, स्मृति और कृतज्ञता की लकीरें स्थायी रहें।

भाई दूज का संदेश बहुत सीधा है—रिश्तों को निभाने के लिए कोई बड़ी रस्म नहीं चाहिए, बस छोटी-छोटी संवेदनाएँ चाहिएं। कभी एक फोन कॉल, कभी एक पत्र, कभी बिना कारण किया गया धन्यवाद—यही वो छोटे तिलक हैं जो भाई-बहन के रिश्ते को जीवित रखते हैं।

समय बदलेगा, त्यौहार भी रूप बदलेंगे, पर प्रेम और अपनापन अगर मन में बसा रहा, तो रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। भाई दूज हमें यह याद दिलाने आया है कि जीवन चाहे जितना तेज़ हो जाए, एक दिन रुककर किसी प्रिय को तिलक लगाना, उसकी आँखों में अपनेपन की रोशनी देखना—यही सच्चा त्योहार है।

इसलिए इस बार जब तिलक लगाएँ, तो साथ यह वचन भी लें—कि रिश्तों की डोर कभी ढीली नहीं पड़ने देंगे। भाई दूज की यह रौशनी सिर्फ दीयों में नहीं, दिलों में भी जले। प्रेम और अपनापन केवल तस्वीरों में नहीं, व्यवहार में बहे। तभी इस पर्व का सार बचा रहेगा, और हम कह सकेंगे—

बदलते समय में भी, भाई दूज से प्रेम और अपनापन बना हुआ है।

-प्रियंका सौरभ

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,