नई दिल्ली, 14 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने केन्या, मालदीव, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा सेशेल्स के संसदीय प्रतिनिधियों से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर इन मुलाकातों की जानकारी साझा करते हुए भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक जुड़ाव को बताते हुए भविष्य में इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई।

ओम बिड़ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केन्या की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डॉ. मोसेस मसिका वेटांगुला से मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि उनके साथ गर्मजोशी पूर्ण चर्चा हुई। उन्होंने भारत और केन्या के साझा ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास और केन्या में गुजराती समुदाय के योगदान पर चर्चा के बारे में बताया। बिड़ला ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध अब बहुआयामी साझेदारी में बदल चुके हैं, जिसमें उच्चस्तरीय यात्राएं, व्यापार-निवेश और जनसंपर्क शामिल हैं।

बिड़ला ने एक अन्य पोस्ट में मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से मुलाकात में भारत-मालदीव के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला से रक्षा, सुरक्षा, आधारभूत संरचना और सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। भारत संसद अपने एआई-सक्षम नवाचारों, बहुभाषी वास्तविक समय अनुवाद प्रणाली और डिजिटल संसदीय प्रक्रियाओं का अनुभव मालदीव के साथ साझा करने को तैयार है।

एक अन्य पोस्ट में त्रिनिदाद और टोबैगो की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष जगदेव सिंह से बातचीत का जिक्र करते हुए बिड़ला ने कहा कि दोनों देशों के ऐतिहासिक जुड़ाव और उच्चस्तरीय आदान-प्रदान किया। औषधि क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने, नए बाजार खोलने और व्यापार विस्तार पर चर्चा हुई। उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए ब्रायन लारा के हस्ताक्षरित आत्मकथात्मक उपहार को विशेष स्मृति बताया।

उन्होंने अन्य पोस्ट में सेशेल्स की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष अजरेल एर्नेस्टा से मुलाकात के बारे में बताते हुए उन्हें पहली महिला अध्यक्ष बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एर्नेस्टा ने भारत की सामाजिक, तकनीकी और आधारभूत प्रगति की सराहना की।

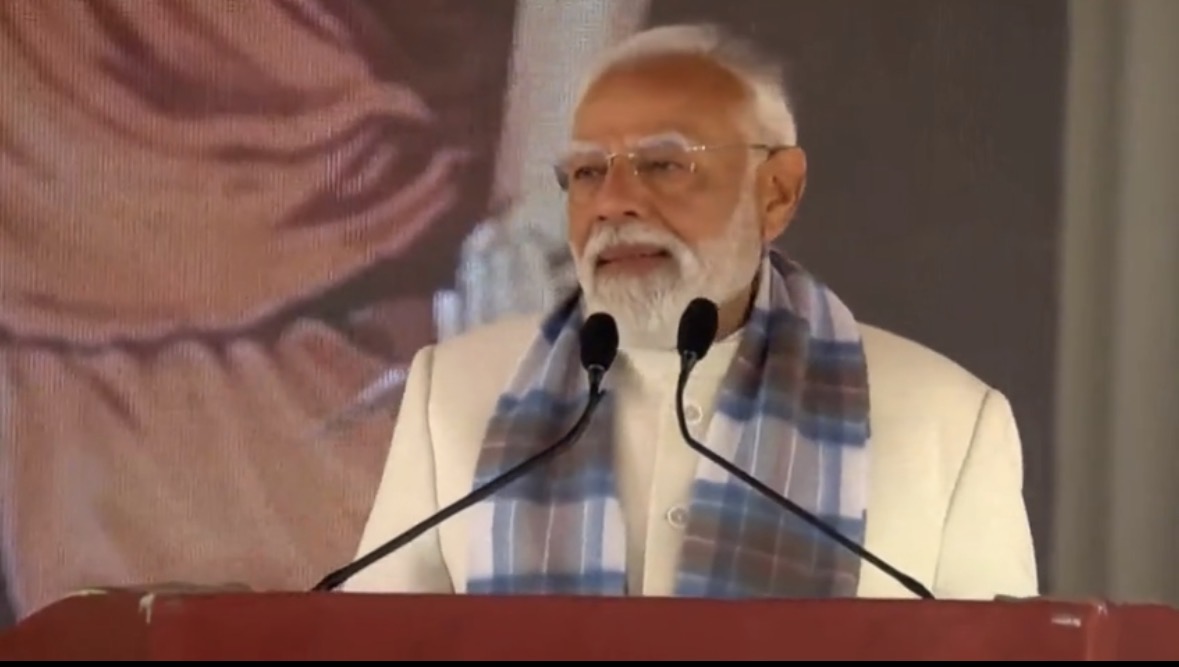

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन यहां गुरुवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। यह कार्यक्रम संसद भवन परिसर स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में होगा, जिसकी अध्यक्षता ओम बिड़ला करेंगे। इसमें 42 राष्ट्रमंडल देशों और चार अर्ध-स्वायत्त संसदों के कुल 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे।