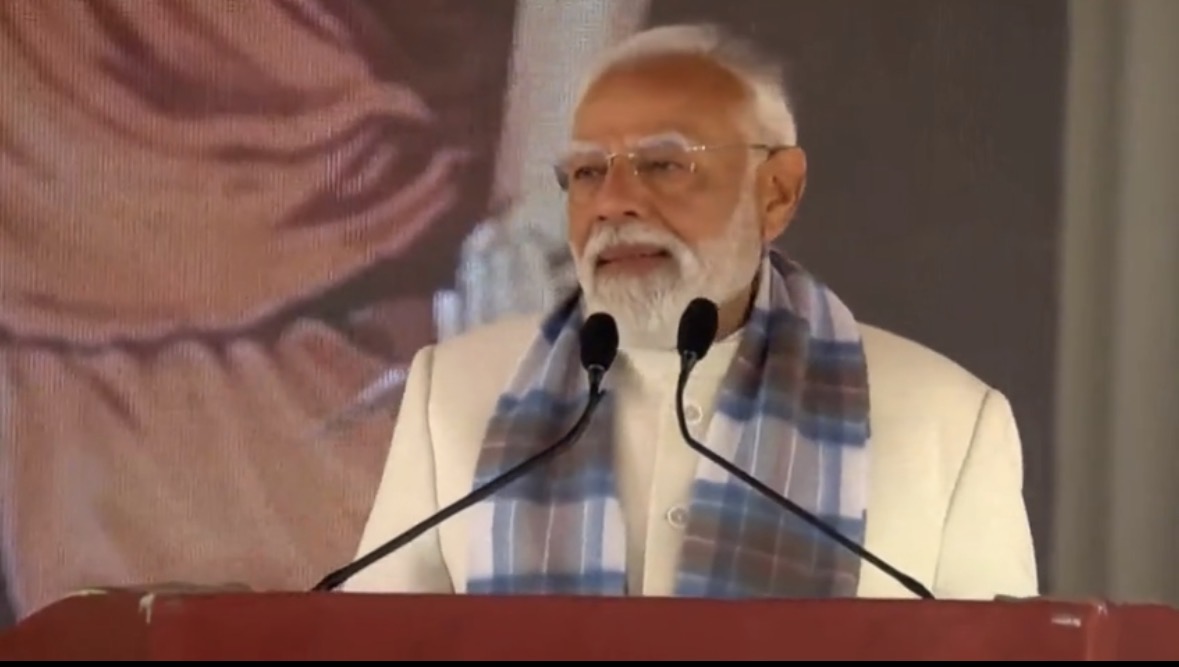

ई दिल्ली, 14 जनवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पोंगल के अवसर पर तमिल युवाओं से सस्टेनेबल कृषि को अपनाने और पर्यावरण के अनुकूल खेती में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेती को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए, जिससे थाली भी भरी रहे, जेब भी भरी रहे और धरती भी सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री ने प्रकृति संरक्षण, जल प्रबंधन, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन को आने वाले समय की जरूरत बताते हुए युवाओं से इन क्षेत्रों में नवाचार के साथ आगे आने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक अनुष्ठान किए, गोसेवा की और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पोंगल को वैश्विक पर्व बताते हुए कहा कि यह उत्सव किसान, धरती और सूर्य के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है तथा प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन का संदेश देता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिल संस्कृति भारत ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा विरासत है और पोंगल जैसे पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने तिरुक्कुरल में कृषि और किसानों के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत स्तंभ हैं और उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ताकत मिल रही है।

प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी और पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े युवाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए तमिल युवाओं से सस्टेनेबल खेती की इस मुहिम को और विस्तार देने का आह्वान किया।